ПЯТЬ ТЕТРАДЕЙ

МОЕЙ СЕСТРЫ

Грозовые тучи медленно ползли по сумрачному небу. Оно было похоже на темно-серый мрамор. В моем кабинете, за дверью, разрывая тишину, надсадно звонил телефон. Стремительно распахнутая дверь пахнула на меня грозовой свежестью открытой форточки. Почти мгновенно сорванная, трубка ответила короткими гудками. Опоздал. Кто мог звонить? Подруга, родители, друг? Или, может, по делу? Но повторный вызов не дал мне возможности пофантазировать на эту тему.

— Вадим?

— Да…

Этот голос узнавался сразу. И не только благодаря тому, что за прошедший год его обладатель вошел в самый близкий круг моего общения, но и потому, что в наш быстрый, суетливый век, когда за «необходимостью» легко прячется невоспитанность, этот голос выделялся интеллигентностью, такой особенной вдумчиво-внимательной благородностью.

— Здравствуйте, Вадим. Это Емельян, из редакции. Вадим, мы подумали, посоветовались и в продолжение поэтических сборников хотим большую книгу Татьяны издать. Включить в нее по максимуму ее песни и стихи. И еще… Как мы понимаем, у нее есть произведения в прозе?

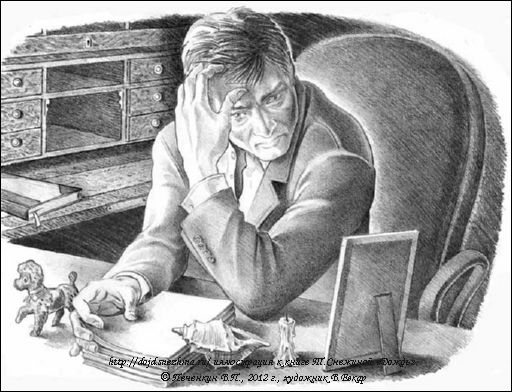

Произведения в прозе? Произведения в прозе… Это был тот вопрос, который всегда бывает неожидан. Но одновременно и тот вопрос, который ты подсознательно ждешь, отодвигая мысли о его неизбежности на задворки памяти. После смерти моей сестры Тани помимо текстов песен и стихов осталось много записочек, пометок… И несколько «общих» тетрадей, исписанных ее почерком, с прозой. В основе своей это были подростковые или ранние пробы пера, некие попытки найти себя, поделиться с окружающими своими мыслями. Некоторые скорее носили характер набросков, к которым она мечтала вернуться, когда темп жизни станет менее жестким. И в основе своей, как литературные произведения, не все были завершены. Она иногда, улыбаясь только красивыми карими глазами, с серьезным видом говорила: «Вот найду время, переберу, обработаю, что-то закончу, что-то перепишу заново…» Но одним летом ее двадцать третьего года та самая стремительная жизнь неожиданно прервала свой темп и остановилась. И все планы вмиг стали неисполнимы, а рассказы и повести неоконченными.

Теперь эти тетради лежали в моем секретере. Что с ними делать? Вот в чем главный вопрос, который не давал покоя моим мыслям и моей совести уже несколько лет. Захотела ли бы Татьяна их публикации в таком незавершенном виде? И, напротив, имею ли я право их просто хранить в «пыли годов» и не публиковать, обрекая часть ее мыслей, часть ее души на забвение? И вообще, имею ли я право принимать решение в отношении произведений автора, чей талант давно завоевал сердца людей?

— Проза? Не знаю, насколько это удачная мысль, Емельян. У Татьяны, по-моему, нет законченных произведений. А те, что закончены… м-м-м… как бы вам сказать… подростково-юношеские, написанные в 16—19 лет. Не знаю, насколько это может представлять интерес читателям.

Я говорил то, что должен был говорить, а в душе словно сжимался маленький комочек, где-то в области груди, который как будто шептал: «Ну… Ну давай, Емельян, скажи, что это интересно, уговори меня… Это ведь Снежина… давай…»

— Вадим, вы знаете, успех издаваемых малых поэтических сборников Снежиной говорит о том, что надо издавать большую книгу, а может, и двухтомник. Вадим, есть потребность. Но стихов и песен, как я понял, у вашей семьи больше нет неизданных. И так удивительно много она написала в свои годы. А читатель хочет еще больше — читать и читать Снежину.

— М-м-да… Больше нет, не успела она больше.

Хорошо, Емельян. Я их еще раз посмотрю. Сколько времени у меня есть на подготовку рукописей?

Произнося эти слова, я с трудом соображал, что я под ними понимаю. Подготовка рукописей…

— До конца лета вам достаточно? К 10 сентября… У нас по плану издательства это было бы удобно.

— Постараюсь…

Постараюсь. Х-м-м… Может, лучше думать, потом говорить?! Вадим, когда ты научишься тверже отказывать людям!

Я шел с работы домой и ругал себя. Лицо обдувал теплый ветерок с запахом прошедшей грозы, московской сдобы и цветущей сирени, ноги радовались чистому после летнего дождика асфальту. Начинающееся лето, московские улицы… все это манило… хотелось отдыха, отпуска. Я так устал за прошедший год. Устал от работы, от нескончаемых проблем, устал от несвободы распоряжаться своим временем, устал от темпа жизни в мегаполисе. Как и когда-то Татьяна, я многое личное откладываю на потом, в надежде найти самое ускользаемое на свете — время и заняться многими вещами всерьез, а не на бегу… потому что они этого достойны. К таким вещам относились и эти тетради сестры с прозой. Нельзя было ими заниматься «между прочим», а времени катастрофически не хватало, и найти его было негде. Как я успею, где сейчас раздобуду хотя бы пару свободных месяцев? И вообще, все это похоже на авантюру… Незаконченные и разрозненные рукописи автора, который неожиданно для всех ушел из жизни, не успев поделиться мыслями в отношении их дальнейшей судьбы… судьбы не только рукописей, но и судьбы героев… А еще у меня через три дня самолет в Анапу… Долгожданный отпуск. Стрессы, работа наконец останутся без меня в Москве. А я без них, с бокалом вина, вдыхать аромат цветов дикой маслины, любоваться песчаными дюнами и слушать, как шуршит песок, гонимый по ним морским бризом. Эх!.. Мечты, воплощающиеся в реальность… Но тут меня словно окунули в холод и быстро вынули обратно. Словно горячая волна разлилась по телу от вдруг возникшей мысли отпуск! Вот искомое время! Отпуск две недели в Анапе и потом месяц спустя — три в Сочи. Больше времени точно нигде не найти… Но и этого мало. Но все же… Работать там, при криках чаек, багряных закатах, новых друзьях и старых воспоминаниях? Тогда прощай намеченные путешествия в Тамань, Абрау-Дюрсо, Геленджик. Прощай романтика дорог и недостижимых горизонтов. Прощай отдых… Но здравствуйте новые миры, созданные фантазией Татьяны Снежиной. И я в них буду первооткрыватель…

Придя домой, не снимая опостылевшей за служебный день пиджак, я достал из секретера семейного архива картонный ящик «невостребованных вещей». Осторожно, чтобы не разбудить многолетнюю пыль, я открыл его и сразу, перебегая глазами с предмета на предмет, окунулся в воспоминания… Старые шариковые ручки, блокнотики, нагрудные значки, поздравительные открытки, заколки для волос, морская раковина… Это все были неодушевленные следы — свидетели жизни когда-то живой и веселой… романтичной девчонки. Улыбаясь то ли банальности поступка, то ли непреодолимому желанию вернуться в прошлое, приложил раковину к уху. Шум ветра, волн, прибоя. Он тихо стал петь мне свою песню, и казалось, что звучит она с каждой секундой все громче и уверенней. Таня …Моя сестренка Таня. Я вспомнил, как мы сидели на берегу, в Абхазии, в местечке, называемом «Холодная речка», и мечтали о приключениях… делясь впечатлениями от пиратских романов и иногда представляя себя их героями. Вспоминал, как прыгали с отвесной белого камня скалы в бездонную синеву моря и пытались достать раковину, которую видели в лучах полуденного солнца. Я вспомнил, что у нее есть рассказ или повесть… Надо перечитать… Где события разворачиваются как раз там, на «Холодной речке». Интересно… Воспоминания… Счастливое время! На ресницы мои невольно выкатились слезы. Захотелось найти рукопись прямо сейчас и перечитать, чтоб хоть на секунду вернуть тот мир.

Перебирая тетрадки, сложенные аккуратно руками мамы, я почувствовал уколы совести. Что ж ты так, Вадим! Столько лет… 12 лет они «мертвыми» пролежали в ящике. Эх… Я не стал открывать уже найденную тетрадку с «Холодной речкой» и решительно захлопнул ящик. Вытер тыльной стороной пыльной ладони глаза. Читать так читать, и работать, а не предаваться ностальгии! Это их и мой последний шанс — дать им жизнь и вернуть из небытия часть жизни Татьяны, часть забытых миров.

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

Ввоздухе пахло сырым асфальтом и еще чем-то особенным, авиационным. Огни аэропорта отражались в темных лужах рулежной площадки. Пассажиры суетливо толпились возле трапа, поеживаясь под мелкими каплями начинающегося дождя.Звездное небо стремительно затягивали мрачные тучи. Кое-где над горизонтом, там, где еще несколько минут назад было зарево заката, бесшумно по лыхали зарницы приближающейся непогоды.

Я не спешил входить в салон, полной грудью, пропуская запахи через нос, вдыхал влажный вечерний ветерок. Люблю эти мгновения. Мгновения ожидания. Ожидания давно уже испытанного не раз, но всегда волнующего, одновременно пугающего и влекущего момента — отрыва от земли. Потери на мгновение людской суеты, земной бренности. Мгновения, когда не только ты теряешь. Но и тебя теряют. Не звонят мобильники, окружающие не спрашивают тебя о твоих делах, не рассказывают о своих проблемах. Мгновения, которые неизбежно приносят ощущение «будущего». А раз оно у тебя есть, значит, есть и ты. Я часто вспоминаю в эти моменты, перед трапом, слова Виктора Цоя: «Если есть в кармане пачка сигарет и билет на самолет с серебристым крылом, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день». «Все не так уж плохо…», — я улыбнулся этим словам в предвкушении уюта салона после вечерней прохлады аэродрома и предстоящего полета в долгожданный отпуск.

Толпа постепенно протиснулась в узкое брюхо лайнера, вслед зашел и я. Словно догоняя светлое небо и убегая от начинающейся грозы, летчик торопился с вылетом, и время, с момента как все уселись в кресла, пристегнули ремни и началом подготовки к взлету, пролетело быстро. Стюардесса еще впопыхах разносила воду и конфеты, пошатываясь от тряски салона, а самолет уже выполнял рулежку. Я развернул леденец и едва положил его в рот, как двигатели взревели, корпус авиалайнера вздрогнул, напрягся, задрожал и, слегка подпрыгивая на швах взлетки, начал свой все ускоряющийся разбег.

За иллюминатором темнота окрашивалась потеками размытого дождем света фонарей аэродрома. Толчок и еще, послышался звук убираемых шасси, и на мгновение в салоне стало комфортно и тихо. Тишина казалась отчетливее от приглушенного стюардессами освещения и от шипения потолочных вентиляторов. Многие в салоне, словно пользуясь тишиной, вдруг вполголоса заговорили. Я поймал себя на мысли о том, что до этого даже самые словоохотливые молчали. Молчали… Наверное, думали… Думали о делах? О суете? О буднях? Думали о том, что впереди их ждет, или о том, что осталось позади. Или думали о жизни?

Неожиданно эту тишину и ход моих мыслей прервал резкий толчок, потом провал вниз и одновременный рев форсажа двигателей. Корпус лайнера стало трясти, вибрация наполнила его крепкий корпус, передалась воздуху в салоне и нам, его пассажирам. Рев двигателей все нарастал, но что-то необъяснимое, плохое не отпускало наш самолет, а вместе с ним и нас. Нас продол жало тащить вниз, и казалось, вся форсированная мощь двигателей не могла справиться с земным притяжением, и мы с каждым толчком неумолимо приближались к ней. В какой-то момент за окном грохнул оглушающий треск разряда молнии, нас тряхнуло, как лед в шейкере, и показалось, что на секунду померк свет. Салон наполнился необъяснимым ужасом, многие женщины непроизвольно вскрикнули. Мысли сумбурно заметались в голове. Что, и это все? Так не может быть… Так не должно быть... А вдруг? А вдруг все, вот и вся Жизнь? Чтоб успокоиться, я стал смотреть в иллюминатор, но ничего, кроме своего отражения на фоне мрака ночной пустоты, я не видел.

Салон, и люди в нем, уже не был похож на собрание преуспевающих отпускников, наслаждающихся комфортом и своей значимостью. Лица пассажиров были испуганы, и даже те из них, кто натянуто улыбался, не могли скрыть неожиданную «серость», выплеснутую страхом на их оптимистичные физиономии. Наверное, от этого на мгновение все в салоне стали похожи на героев абсурдного спектакля, играемого бесталанными лицедеями.

Нас тряхнуло опять, рев двигателей достиг предела, как и предела достиг наш страх, и вдруг наш самолет неожиданно вынырнул среди звездного неба над облаками, ярко освещаемыми луной. Сквозь их пелену под нами и на западе были видны мощные всполохи молний, бьющих в землю. Зрелище было мистически завораживающим. В это мгновение я почувствовал, что крепко сжимаю подлокотники кресла влажными от волнения ладонями. Захотелось коньяка.

Удивительно, но нередко чем более материалистичен человек, к примеру — физик, математик, хирург, тем чаще он задумывается о мистической стороне жизни, ее фатальности, или, наоборот, полной непредсказуемости и необъяснимости. Зачастую видит божественное в ее свершениях и потому, применяя свои материалистические познания, пытается найти в реальном мире предупреждения и знаки из незримого, неизведанного, нереального мира. Я не был исключением. Еще поднимаясь по трапу, смотрел на изящные обводы машины, которой на ближайшие часы вверял свою судьбу, и пытался также увидеть незримые признаки — предвестники будущего, того, что сулит нам этот полет. У многих это чувство непохоже ни на одно, пожалуй, только немного на начало любви. Хочешь, душа дрожит от предвкушения полета, от жажды чистого неба над облаками, яркого девственного солнца, оттого, что ждет тебя за горизонтом и… одновременно в глубинах сознания тебя гложет необъяснимый, первородный животный страх… Страх падения, темноты, смерти и забвения, к которому это может привести.

Что там? Там, за гранью, перейдя которую никто не возвращался. Куда уходят наши мысли, когда мозг погибает, что происходит с душой, когда разбивается ее оболочка — тело?

В салоне приглушили свет. Многие пассажиры, пытаясь поймать частичку сна, устало закрыли глаза. Я зажег маленький, тусклого света светильник над креслом и достал из сумки потертую блекло-бордового цвета тетрадочку. Первую, на которую на ощупь наткнулась моя рука. Улетая, я взял их пять. «Антола» — старательным, знакомым до боли почерком сестры было выведено на первой странице пожелтевшей бумаги название.

Я раскрыл тетрадь.

АНТОЛА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОД НЕБОМ, НАД ЗЕМЛЕЙ

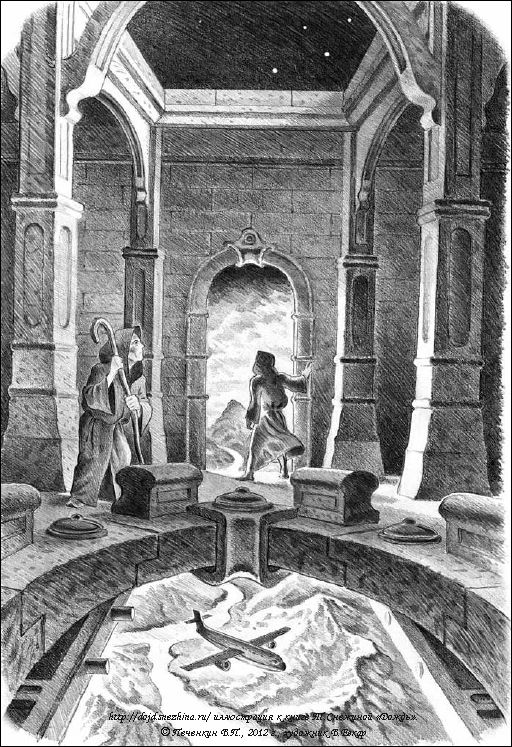

— Сколько же раз можно уже внушать посетителям этого храма, чтобы не тратили свет попусту — и так все прекрасно видно... В былые времена, когда сюда никого не пускали, как здесь было спокойно и тихо…

Это же храм — хранилище тишины и покоя, а теперь здесь «проходной двор», как это у них говорится…

Ворчание старого шаркающего существа вчерном, сливающемся с темнотой плаще, с накинутым на голову и закрывающим лицо капюшоне, удалилось прочь, отзываясь гулким шепотом в высоких и длинных лабиринтах коридоров храма. Это существо было похоже на худого монаха, черный плащ которого светился серебристоголубоватым контуром. Благодаря этому неяркому свечению монах различал дорогу и освещал те предметы, к которым приближался.

Светящийся контур двигался по темноте, мерно покачивался из стороны в сторону, входя в огромные, с высокими потолками залы темноты, и плотно затворял за собой двери.

— Ну вот, как всегда, наследили — даже дышать нечем. Не могут перемещаться по одному, тихо и аккуратно. Обязательно надо стаями, никакого уважения к храму, — контур протянул руку, и могучие двери, озарившись фиолетовым, медленно торжественно затворились. Черный плащ двинулся дальше по очередному залу, наполненному непонятными шорохами и шипениями. Монах шел, не поднимая головы.

— Ну, ладно, ладно! Расшумелись! Сказано вам, рано еще! Не пришел еще ваш срок. Надо иметь терпение, недолго уже осталось, — существо вышло из шипящего зала, и тяжелые двери мягко закрылись за его спиной. Вдруг где-то вдалеке коридора появился силуэт, освещенный свечой. Это была девушка. Она бежала, одной рукой держа свечу, а другой прикрывая ее огонек от встречного сквозняка. Пышное платье сверкало драгоценными камнями, по холодному каменному полу стучали каблучками легкие туфельки.

— Флук! Флук, как я рада, что ты еще здесь. Флук, миленький, ну попроси за меня, ты же можешь…

— Сейчас же погасите свечу! Где вы вообще от копали эту гадость. Погасите!

Девушка поспешно задула пламя свечи и мгновенно засветилась голубым контуром.

— Флук, ты же знаешь, что я не люблю этого. Я хочу живого света, огня, пламени… Флук!

— «Люблю», «хочу»! Что за слова? Антола, откуда в вас все это берется? Ваше желание учитывалось только тогда, когда вам предлагался выбор тела. Вы получили то, что хотели, а теперь извольте выполнять наши условия. Ваше счастье, что это все вы говорите мне, но берегитесь! Если ваши желания станут известны Пиластэлу, вам несдобровать. Он волен отнять у вас то, что дал. И я уже не смогу вступиться за вас, вы будете сами повинны во всем. Вы знали, на что идете. Когдаперед вами был выбор: тело или пространство, вы выбрали первое и приняли наши условия… наши правила.

— Но, Флук! Я ведь… Я не знала… Я…

— Антола, какие могут быть возражения? Вы же сами это прекрасно понимаете. Вы же сами отреклись от всего, что нужно телу, ради того чтобы обладать им. Разве не так?

— Да, но… Да, именно так, — женский контур, тихо постукивая каблучками, медленно удалился в темноту одного из коридоров.

Шарканье голубого контура монаха продолжало свое движение по направлению к светящейся арке в конце темного коридора. Полы монашеского плаща осветили порог, разделяющий темень коридора и серебристо-синий свет зала, находящегося за аркой. Монах закрыл за собой двери зала, и плащ его, потеряв свой контур, озарился синим светом. Свет исходил из огромного квадрата в потолке зала, ведущего в громадное, темно-синее пространство, из которого сияло множество близких и далеких, теплых и холодных, бесконечно мудрых звезд. Флук подошел к центру зала и поднял голову вверх. Звезды покрыли мертвенно-бледным светом его высохшее, крючконосое лицо с впалыми, но невероятно светлыми, небесно-голубыми глазами.

— Что скажешь, Флук?! — голос исходил из того самого света, обволакивающего подобно густому туману все, что попадалось на его пути, но не проникающего через открытые двери шестистенного помещения в темень коридоров. Казалось, что свет был живым существом.

— То же, что и вчера, Пиластэл. Антола все еще бредит мечтой вернуться к людям. Боюсь, что это у нее не пройдет.

— Да, эта душа слишком уж любила жизнь. Но ты знаешь, Флук, к сожалению, правда, не знаю, к чьему сожалению, пока ее душа будет обладать сердцем того тела, в котором она живет, она будет мечтать вернуться к людям.

— О Пиластэл, ее не столько тянет к людям, сколько к одному человеку. Будучи с ним, она любила его, а он ее…

— Я знаю, душа поведала мне и об этом, когда попала сюда. Но ты свидетель, Флук, она сама была согласна на любые условия и законы мира сего. И она никогда не попадет к людям, ибо закон гласит: «всякий обретший тело в стенах этого храма никогда не выйдет за пределы его, дабы не разгласить бренным языком тайну сего бытия, никогда не познает высшего назначения своего, никогда не обретет покоя вечного». Да что говорить, Флук, ты ведь сам все знаешь.

— Да. Я тоже отказался от всего, чтобы обладать тем, чем я владел там среди людей. Только в отличие от этой бедной девушки я понимал, что меня ждет, и выбрал тело старца. И теперь я могу все чувствовать и ощущать не хуже, чем в своем теле, а это тело не требует многого, но, по крайней мере, его малочисленные запросы достаточно легко побороть. Но Антола… Она сделала большую ошибку, когда вселилась в молодое красивое тело. Ее можно понять. Она — женщина всей душой и не смогла удержаться от соблазна стать во много раз красивее, чем была. И как всякая женская душа, ослепленная жаждой обрести то, что потеряла, не подумала о том, что будет дальше. Сможет ли ее душа не слиться с сердцем и править телом. И теперь бедная Антола терпит страшные муки.

— Но, Флук, душа всегда стремится к свету! И в грешном теле ей все одно что в клетке под замком. И пока она в нем, страдания и муки, более чем редкие радости, будут тяготить ее. Эти муки неизбежны для души, заключенной в тело.

Но есть души среди приходящих к нам, которые настолько крепко прирастали к телу, к его жизни и чувствам, подобно тому, как моллюск прикреплен к раковине, что они соглашаются на все, только бы вернуть то, что давало им возмож ность так примитивно ощущать окружающее.

Антола обладает именно такой душой. Но, Флук, если так будет и дальше, то я буду вынужден отнять у нее тело и само существование души. Ее не станет совсем. Что делать? Таков закон... Но, однако, мы заговорились с тобой, Флук, тебя уже ждут Трок и Скавуль. Вам пора.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НОЧНЫЕ ГОСТИ

— Слушай, какого черта у тебя в комнате так трещат обои? — сказал Вадим, обнимая Лену.

— Понятия не имею. Я все лето и даже начало осени не появлялась в этой квартире, ну ты же сам знаешь, что меня не было в Москве. И вот только позавчера я, впервые за эту зиму, ночевала здесь. Это была ужасная ночь. Было такое ощущение, будто стены разваливаются, и трескается пол. Я всю ночь не спала. Ты не поверишь, но в свои двадцать четыре года я струсила, как когда-то в детстве, и уснула только при включенном свете.

— Наверное, пора уже здесь ремонт делать.

— Да, я здесь так редко появляюсь, что все очень запущено и неухожено. Представляешь, я еще с прошлой зимы балкон даже не раскрывала. Он так замурован, что я, пожалуй, сделаю это уже завтра, сегодня я очень устала, — она обняла его за шею и притянула к себе.

— Ну ладно, мне пора, уже поздно. Пока, — Вадим поцеловал девушку, и в этот момент вновь раздался треск обоев.

— Ну вот опять. Вадим, а ты разве не останешься сегодня? Мне страшно одной.

— Леночка, милая, прости, не могу сегодня.

— Жаль! Вижу тебя только по субботам, и то не всегда. Ты совсем меня забыл… Вадим.… Прости, я хочу спросить… А ее… Ты часто вспоминаешь? О Господи! Прости, прости меня, Вадим, я не хотела. Не обижайся! Я глупая, я не знаю, зачем я так сказала. Прости… может, останешься все-таки?

— Я бы с удовольствием, но обстоятельства сильнее меня… А ее… Ее я действительно вспоминаю. Да и как можно забыть. Ведь я люблю ее по-прежнему.

— Но ведь ее нет, Вадим! Извини, но мне кажется это глупым любить того, кого нет. Ведь у тебя есть я, я люблю тебя, и нам хорошо вместе.

— Да, нам хорошо вместе, но не более того. И ты сама это прекрасно осознаешь. Ты для меня, да и я для тебя, что-то вроде «mon ami». У французов есть такое понятие. Это люди, которые симпатизируют друг другу, иногда встречаются и проводят вместе время. Им хорошо вместе и потому они рядом. Но при этом каждый из них остается совершенно свободным человеком и может совершенно безболезненно и беспрекословно, без лишних оправданий покинуть этот союз и приобрести себе другого «mon ami». Единственным оправданием в таком случае могут быть такие слова: «Мне было хорошо с тобой, но теперь мне лучше с другим». Ты понимаешь меня?

— Да, я понимаю. Все это так. Нас действительно ничего не связывает, кроме привычки, я привыкла к тебе, Вадим!

— Брось, Ленка! Сколько у тебя уже до меня было и сколько еще будет. Ты сама говоришь, что все забывается. Выйдешь замуж и забудешь обо мне.

— Замуж… Кому я нужна...

— Ты замечательная девчонка! И обязательно найдется тот парень, который не сможет жить без тебя. Только хочу дать тебе небольшой совет: не рассказывай ему, как ты рассказывала мне, обо всех своих бывших мужчинах. Если уж захочешь, можешь сказать об одном из них, как о первом и единственном, но ни в коем случае обо всех. Это никогда не льстит мужчинам. Извини, может быть, я не прав.

— Да нет. Все правильно. Спасибо за добрый совет. Только, если бы я тебе не рассказала о себе, ты относился бы ко мне иначе?!

— Боюсь, что ты неправильно меня поняла. Мое отношение к тебе прекрасное, таким и останется, даже если мы расстанемся, — Вадим еще раз поцеловал Лену, — ну а сейчас мне пора, я завтра позвоню тебе. Пока!

— Пока!

Лена закрыла дверь и, погасив свет, подошла к окну, чтобы посмотреть Вадиму вслед. За окном в ночной темноте завораживающе медленно спускались на землю снежные хлопья. На белой дороге, идущей от дома и заворачивающей за угол, появился Вадим. Он шел, не оглядываясь, съежившись от холода и уткнувшись в белоснежный шарф. Лена еще долго смотрела на пустую дорожку, какие-то мысли крутились в ее голове, сменяли одна другую, удивляя своей нелепостью. Глаза слипались. Хотелось спать. Девушка расстелила постель, разделась и легла под одеяло. Она закрыла глаза, но сон не приходил к ней. Какие-то предчувствия тревожили ее сознание. Снова начали потрескивать обои. И вдруг она услышала мерный скрип паркета в прихожей, что-то похожее на легкие осторожные шаги. Скрип двигался в сторону кухни. Через какое-то время на кухне открылся кран, раздался шум воды и через несколько секунд прекратился. Опять послышался скрип паркета. Лена напряженно таращилась в темноту комнаты. Ей показалось, что сходит с ума. Она не поверила своим глазам, когда в спальню медленно и почти бесшумно вошло существо в черной накидке с капюшоном, надвинутым на глаза. Лена с трудом различала очертания существа, которое медленно приближалось к ней, и только после произнесенных им слов стало понятно, что это мужчина. Он стоял над кроватью, и девушка могла видеть его губы. Они не двигались, и голос шел как бы от всего существа.

— Как ты живешь?! Тебе хорошо жить? — глубокий голос как будто медленно разливался в темноте. Лена была не в состоянии пошевельнуться от страха, по всему телу выступил холодный пот. Существо, не дожидаясь ответа, само отвечало на свои вопросы.

— Тебе плохо жить. Ты хочешь уйти? Нет. Еще рано. Тебе нельзя этого делать. Ты должна остаться. Сейчас тебе станет лучше.

Существо медленно опустилось на кровать и улеглось рядом с девушкой. Страх мгновенно улетучился и сменился обволакивающим теплом, разлившимся по всему телу. Рука, до этого судорожно сжимавшая одеяло, расслабилась и случайно коснулась руки существа. От нее ощутимо испарялась энергия, густая и теплая. Но рука… Это была высохшая, жилистая рука старца. Лена с отвращением отдернула руку и села на кровати, поджав ноги. Существо так же медленно поднялось и стало удаляться. Лена почувствовала непреодолимое притяжение от этого существа. Страх снова исчез. Она поднялась и направилась вслед за стариком. Они перешли в другую комнату. Глазам предстали еще два таких же существа, сидящих на диване. Они встали, приветствуя девушку.

— Хочешь ли ты пойти с нами? — они также произносили слова, не разжимая губ, не открывая рта.

— Мы просим прощения за вторжение в твой дом. Но он долго был пуст, и мы использовали его для своих целей. Хочешь ли ты с нами?

— Нет, я не хочу. А кто вы?

— Ты еще не должна этого знать, но мы встретимся, когда придет время.

— А откуда вы??

— Тебе будет трудно это представить. Мы из Времени, если назвать это словом. Этого объяснить нельзя, можно только осознать. Мы существуем здесь рядом… Впрочем, ты когда-нибудь побываешь у нас. Но нам пора уходить. Ты позволишь нам иногда приходить сюда, когда тебя нет?

— Да, конечно, приходите, когда вам нужно.

Существа встали с дивана, подошли к раскрытому балкону и медленно, плавной поступью пошли по воздуху прочь из квартиры и растворились в морозной ночи.

Проснулась Лена рано, на свое же удивление. Только-только начинало светать. В квартире было очень холодно. Вставать не хотелось. Лена глубже закопалась под одеяло и стала вспоминать свой довольно-таки странный сон. Она старалась понять, что предвещает это видение. Пытаясь связать его со своей личной жизнью, она рисовала себе мрачные картины будущих отношений с Вадимом. Ей неизбежно казалось, что сон сулит что-то нехорошее. Она ясно понимала, что надоела Вадиму, что нужна ему лишь изредка, что долго это продолжаться не может. Ему двадцать пять лет, и не сегодня, так завтра он женится и, увы, не на ней. Как-то раз, когда Вадим в одну из суббот ночевал у Лены, она перевешивала его смятый пиджак на вешалку, и из него выпал увесистый блокнот. Женское любопытство взяло верх над порядочностью, и блокнот был открыт. Блокнот словно сам открылся на той странице, на которой его явно чаще всего открывали. На ней был список двадцати пяти девушек и их телефонов — Марина, Оля, Кристина, Илона, Эдита и еще масса звонких имен, и среди них она, ничем не выделяющаяся, затерявшаяся среди цветущей толпы, Лена. Она бросила блокнот обратно в карман пиджака и решила тогда для себя порвать с Вадимом, высказать ему все и сию же секунду. Но стоило ему появиться в комнате и взглянуть на Лену своим ангельским просветленным взором, обнять и поцеловать ее, как всю ненависть как ветром сдуло, и все вновь пошло своим привычным путем. И тем не менее Лена часто вспоминала этот блокнотный лист, и он напоминал ей о том, что рано или поздно Вадим оставит ее, и она с горечью дожидалась этого дня. И теперь, когда этот парень в субботу ушел, оставив ее одну в пустой квартире, казалось, что этот день приблизился вплотную.

Лена нехотя встала с кровати, завернулась в халат и вышла из спальни. На кухне она поставила чайник на плиту и отправилась в гостиную в поисках своих тапочек, с мыслями о предстоящей работе по открыванию балкона. Лена остановилась на пороге комнаты. Морозный ветерок шевелил занавески. Балконная дверь была распахнута настежь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

АНТОЛА

Антола сидела в полной темноте и с грустью разглядывала фиолетовый контур своей руки. Она описывала ею в воздухе замысловатые узоры и думала о том, что ей делать дальше, стоит ли ей быть вообще, если она навсегда лишена права даже видеть своего любимого. Она не могла понять, почему же другие, такие же как она пришельцы с Земли, никогда не хотят вернуться обратно. Она точно знала, что среди них были существа, которые оставили там свою любовь, но она никогда не слышала от них слов сожаления. Казалось, они все были беспредельно счастливы, что попали сюда, что обрели прекрасные тела, что здесь нет ничего, что напоминало бы о бренной Земле, о ее заботах и проблемах. Здесь все наслаждались тишиной и покоем, духовным существованием и звездной, неиссякающей красотой. Среди них царила атмосфера полного счастья. Антола считала себя какой-то неполноценной, а может быть, напротив, выдающейся среди своих собратьев, т.к. она не могла забыть того, кого любила больше жизни, того, кто ее тоже любит по сей день. Она чувствовала это. Его любовь подобно магниту притягивала ее к себе, манила своей прежней земной прелестью.

Антола не знала, просто не понимала, что будет дальше. Она достала из-под одной из юбок маленький огарок свечи. Когда она, выбрав себе тело, вошла в него, то случайно нашла между юбками потайной кармашек и в нем эту самую свечу и два кремня. Вероятно, это тело в Средние века принадлежало когда-то какой-нибудь блуднице, которая была вы нуждена по ночам сбегать из дома, и, чтобы муж не заподозрил неладное, в кармашке была припасена на всякий случай эта свечка. А может быть, это была очень мечтательная девушка, которая любила бродить ночами по темному замку. В любом случае, кем бы ни была та несчастная, она сослужила огромную услугу Антоле, сама того не подозревая.

Антола постучала камушками, вспыхнула искорка, и свеча зажглась. Девушка улыбнулась прекрасной неземной улыбкой, глаза заблестели, засветились, отражая трепетный огонек. Она всем телом жадно впитывала слабенькое тепло от свечи, кажущееся гигантским среди холодных мертвых стен. Внезапно Антола вздрогнула, погасила свечку и оглянулась.

— Кто здесь? — в ответ последовало молчание, но Антола чувствовала чье-то присутствие. Лишь приглядевшись, ей удалось различить блеклое ультрамариновое пятнышко, затаившееся в верхнем углу комнаты, под самым потолком. — Ах, это ты, Алюс... Вечно ты придумываешь что-то. Как же ты меня напугал. — Разоблаченное пятнышко, весело заиграв по потолку и стенам, плавно опустилось на плечо Антолы. Сгусток ультрамарина, не издавая ни звука, говорил с девушкой.

— Ах, Алюс, как же я завидую тебе! Ты можешь веселиться, а у меня что-то не получается... Нет, что ты. Я не могу! Да нет же, просто не хочется. Полетай сегодня с кем-нибудь другим, у меня сегодня нелетное настроение. Ну, малыш, ну, пожалуйста, не упрашивай меня так, иначе я не смогу тебе отказать... Ну ладно, так и быть, негодный мальчишка, все-таки уговорил…

Пятнышко слетело с ее плеча. Антола встала с кресла и легла на кровать. Она закрыла глаза, тело полностью расслабилось, светящийся контур стал увеличиваться, расползаться в стороны, он буквально выделялся из тела и расплывался вокруг него. Когда последняя светящаяся точка отделилась от тела, фиолетовый контур мгновенно сконцентрировался в единый ультрафиолетовый комок и поднялся к потолку. На кровати осталось лежать размякшее, беспомощное и неподвижное, похожее на большую резиновую игрушку, тело Антолы.

Два светящихся пятна, одно маленькое, другое побольше, закружились в воздухе и, беспрепятственно преодолев закрытую дверь комнаты, понеслись по темному коридору. По дороге к ним присоединились другие, такие же, как они, клубки света. В конце концов, образовалась целая стая световых точек. Они бесшумно носились по темным залам Храма, издавая только легкие потрескивания. В самом разгаре веселья один сгусток отделился и медленно, словно опасаясь чего-то, поплыл в обратную сторону. Через минуту Антола уже сидела на кровати, задумчиво глядя в черную пустоту и сжимая в руке теплый, чуть мягкий воск свечи. В дверь осторожно постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Флук.

— Приветствую тебя, Антола. Ты как всегда в неизменной печали, одна?

— Да, милый Флук, ты же сам знаешь.

— Да уж, знаю не только я, но и Пиластел. От него ничего не утаить. Он все видит и чувствует. Но я пришел не поэтому. Я вчера видел того, с кем твои мысли.

— Флук! Этого не может быть!

— Может. Помнишь, был разговор о том, что мы нашли переходную дыру! Так вот, ее проекционная точка приходится на одну из земных квартир! Она долгое время пустовала, а вчера в ней находился этот человек с хозяйкой квартиры. Мы долго не решались войти, но ночью, когда этот человек ушел, а девушка уснула, все-таки вышли из межпространственного коридора. Внезапно хозяйка проснулась, увидела нас, и нам пришлось с ней заговорить… И, знаешь, Антола, даже без разговора я понял, что ей хочется уйти, но ее место еще там, она не понимает этого, и это тяготит ее.

— Флук, милый, остановим ее! Что делал он? В чем одет? Что говорил? Расскажи!

— На нем был зеленый свитер, голубые джинсы, говорил какую-то ерунду и обнимал Лену.

— Какую Лену?

— Хозяйку квартиры, разговоры о которой ты пожелала отложить в сторону.

Антола улыбнулась.

— Нет, Флук, ты что-то путаешь. Это, наверное, был не он. Он так не мог, ведь он любит меня.

— Да, именно так он ей и говорил, но все же обнимал и целовал.

— Хватит, Флук, ты ошибаешься. Моя душа рядом с его душой, а все, что происходит физически, не имеет сейчас никакого значения… Возьмите меня с собой в следующий раз, а? Я буду умницей. Флук, ну пожалуйста.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВАДИМ

Телефон разразился пронзительным звонком наперекор горластому будильнику. Вадим, с трудом раскрывая слипшиеся ото сна глаза, шарил рукой по тумбочке с одной лишь целью — как-то прекратить этот жуткий поединок. Наконец, будильник на последнем издыхании завершил свой душераздирающий вопль, и Вадим снял трубку телефона.

— Да!

— Доброе утро, дорогой!

— Кто это?..

— Милый, это же я, Лена. Ты что, еще спишь?

— А ты как думала? Я, что, по-твоему, в половине седьмого утра должен находиться в состоянии полного бодрствования?

— Ну ведь мы же с тобой договорились. Ты забыл?

— На счет чего... Ах ты черт! Забыл. А я-то думал, что будильник забыл переключить. Ленка, прости! Прости бога ради, закрутился вчера, совсем измотался, пришел и отрубился сразу. Сейчас вообще еле глаза продрал. Все, сейчас встаю, быстро одеваюсь, беру ракетку и бегу на корт. Жди меня там.

— Ладно, Вадим, только не задерживайся.

Вадим не спеша поднялся и сел на краю кровати. За окном была зима, и хотелось каждую секунду пребывания по эту сторону окна тянуть подольше, впитывая тепло нагретого воздуха всем телом, прежде чем выйти на холод в темное зимнее утро.

Вадим с неохотой натянул холодные джинсы, просунул непослушные руки в рукава свитера и включил магнитофон. Под тихую грустную мелодию Стинга Вадим собрал свою огромную спортивную сумку, воткнул в нее ракетку и закурил сигарету.

Прошло около часа, пока Вадим, не нарушая спокойствия и медлительности спящей окружающей его обстановки, наконец не закрыл за собой на ключ двери квартиры и вышел на улицу. Черный морозный ветерок мгновенно обжег теплые щеки и заставил прибавить шагу. Еще черезчас, после продолжительной и нудной тряски в автобусе и метро, Вадим уже миновал проходную спорткомплекса. Переодевшись, захватив ракетку и несколько мячиков, довольный своим внеш ним видом, Вадим приблизился к дверям крытогокорта.

Стучал теннисный мячик. Стужин заглянул в зал. Лена азартно бегала по залу, отбивая подачи, которые посылала ей стена. Вадиму не хотелось входить в зал. Он прислонился к двери и наблюдал за полетами мяча. Одна и та же мысль периодически приходила ему в голову. Зачем он придумал себе Анну и для чего всю эту выдуманную им самим историю он рассказал Лене. И откуда эта история вообще возникла в его мозгу? Он совершенно отчетливо вспомнил сейчас тот день, когда он познакомился с Леной.

За окнами независимого издательства журнала, в котором работал Вадим, сияло весеннее солнце. Уже был май, и весна становилась больше похожей на лето. Окна издательской конторы были открыты, и легкий благоухающий молодой листвой ветерок витал под потолком. Стужин сидел за столом и как другие его собратья фотокорреспонденты работал над разложенными на нем негатива ми. Дверь распахнулась, негативы, подхваченные сквозняком, взметнулись к потолку, и на пороге появилась Зиночка, секретарша здешнего начальника. На самом деле имя у Зиночки было совсемдругое, но это больше нравилось шефу.

— Стужин, — пытаясь изобразить французский прононс, прогнусавила Зиночка, — к шефу.

Вадим сгреб разлетевшиеся негативы в первозданную кучу и отправился к месту вызова. Там выяснилось, что ему вечером необходимо быть на какой-то пресс-конференции в итальянском посольстве. Если бы не запланированная на этот вечер встреча со старыми институтскими друзьями, все было бы великолепно. Но мероприятие, к которому он готовился целую неделю, так безжалостно сорвалось и рассыпалось в пух и прах.

Безусловно, Вадим прибыл на упомянутую пресс-конференцию, безусловно, он работал так, как положено фотокорреспонденту, но настроения не было совершенно. Стужин был зол и несдержан. Он яростно щелкал фотоаппаратом и не обращал никакого внимания на просьбы вести себя потише и поскромнее. И тут появляется она, великолепная высокая стройная смуглянка с пепельными густыми волосами, уложенными в изящной прическе. Стужин пытался не показывать своего восхищения, но не мог сдержаться от законспирированных искоса взглядов. Девушка стояла рядом с каким-то низеньким полным итальянцем, внимательно слушала его и что-то записывала в большую синюю папку. Вдруг итальянец повернул голову в сторону Вадима и стал что-то говорить девушке, явно имеющее отношение к представителю прессы. Последний поспешил отвернуться и отойти немного в сторону. Но это не спасло его от появления перед глазами делового элегантного костюма, так гармонировавшего с не менее голубыми глазами.

— Молодой человек, я сотрудница этого посольства, будьте любезны, пройдемте со мной, — раздался мягкий женский голос. Девушка была русской, и Стужину стало почему-то так хорошо, что он, не задумываясь, последовал за девушкой. Они отошли к зеркальной стене и сели в мягкие кожаные кресла.

— Молодой человек, — продолжила девушка, — дело в том, что о вас тут очень нелестно отзываются. Не могли бы вы вести себя немного тише и не спорить с окружающими, тем более в таком категоричном тоне.

— Ну, если меня об этом просите вы, мне придется перебороть в себе желание разнести все ваше посольство к чертовой бабушке.

— А в чем, собственно, дело, у вас что-то случилось?

— Да я шучу… Я просто очень устал… но работать надо.

— Могу я вам чем-нибудь помочь? Может, выпьете кофе?

— Неужели это возможно?! С превеликим удовольствием.

Они спустились на лифте на один этаж и прошли в небольшой бар, где и заказали по чашечке кофе с бутербродами. Тут-то Вадим в тумане сигаретного дыма, в интимном сумраке бара, под тихую мелодию, словно испаряющуюся из темных углов под потолком, и познакомился с Леной. Узнал, что она работает в этом посольстве секретарем-референтом. И чтобы как-то растопить жалостливое женское сердце, рассказал Лене на ходу выдуманную историю о том, как у него была любимая девушка, и как она совсем недавно погибла в автокатастрофе, и как он теперь одинок и несчастен. Женское сердце сжалось от сочувствия, ну а потом, естественно, растаяло... В эту ночь Вадим не ночевал дома.

И вот сейчас, когда прошло уже чуть больше полугода, Стужин смотрел на играющую в теннис Лену и думал о всей нелепости выдуманной им истории. Он стоял и думал, входить ему в зал или нет, или придумать еще какую-нибудь историю для оправдания. Но сегодня было почему-то очень противно врать, сегодня от вранья буквально тошнило. Вадим пружинящим шагом вбежал на корт, перехватил мяч, и игру продолжили двое.

Тонкий мир… В тонком мире что-то изменилось… начало рваться. Флук быстрее, чем обычно, летел по темным коридорам Храма. Его плащ, развеваясь, издавал треск громче обычного, освещая окружающий сумрак. Приблизившись на расстояние громкого шепота к Пиластэлу, он издалека, на ходу стал причитать:

— Проход… и этот проход закрывается. Ох уж эти люди… их непостоянство. Пиластэл, Стужин…Он вычеркивает Антолу из своего сознания, она уходит из его воображения. Я поспешу к ней, может, хоть в этот раз, хотя бы с ней, будет подругому.

— Зря… Ты же знаешь закон. «Только те, о ком думают и помнят, только чьи души не отпускаются сознанием людей, имеют шанс получить вновь тело и задержаться в Храме…» Уйдя с Земли, но не покинув ее. Теперь ее ждет дальний путь…

— Но ее родила его фантазия до ее времени! Ее время еще не успело прийти! Может, этот раз будет не так… мы не можем знать всего Закона.

Эхом доносились эти последние слова Флука, мчащегося, насколько позволяли коридоры Храма, к Антоле. Влетев в ее зал, он увидел в углу, в сумраке, слегка разогнанном отблесками его плаща, то, что он не хотел увидеть — неподвижное и неодушевленное тело Антолы. Даже став просто оболочкой, она оставалась прекрасной. Замедлив шаг, все медленнее и медленнее, будто боясь ее разбудить, Флук, сделавшись старее еще на несколько веков, приблизился к той, кто еще несколько мгновений назад была Антолой.

— Антола… Эх! Почему так все устроено…

— Антола… Антола… — словно эхо тихо в ответ прозвучало.

Монах вскинул голову к тому, кто еле слышно вслед за ним произнес ее имя. Это было блеклое ультрамариновое пятнышко, как всегда затаившееся в верхнем углу комнаты, в своем любимом месте под самым потолком обители Антолы.

— Алюс… Не печалься, мой друг, она покинула нас, но таков Закон, ее ждет путь, мы с тобой ничего не сможем сделать…

Огонек задрожал в темноте, и казалось, что он плачет.

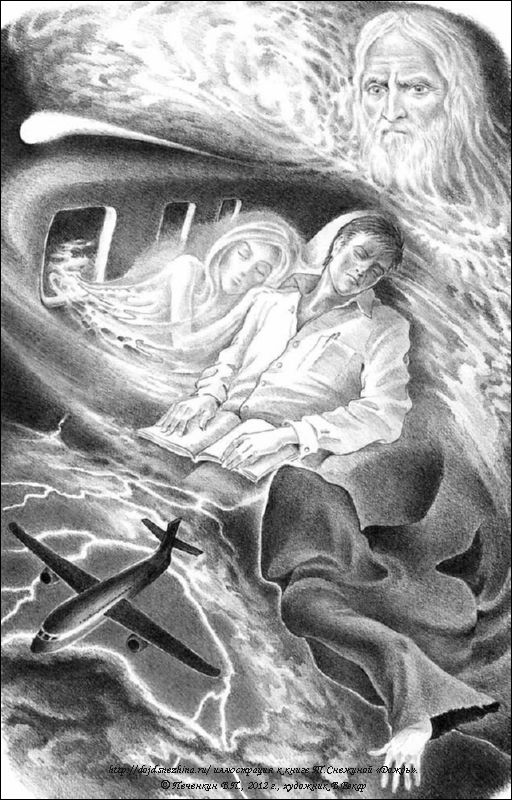

Наверное, это уже был сон. Вернее, точно — я спал. Разморенный коньяком, принесенным стюардессой, утомленный трудным годом, оставшимся позади, я незаметно для себя уснул, как только прочитал последние строки про Стужина в неоконченном повествовании Татьяны, и погрузился в размышления о прочитанном. Откуда-то в наполняющийся сном мозг ворвались видения:свет, мрак, силуэты людей… этот монах… Антола… Лена…

На диване, напротив распахнутой двери балкона, в которую залетал весенний ветерок, в полумраке навзничь лежала девушка. Это была Лена. Глаза у нее были заплаканы. Казалось, что она грустила. Но нет, просто думала. Устроив голову на сложенных ладошках, она смотрела в глубь сумрака комнаты и думала о Стужине, об их отношениях…

Вдруг по ее спине пробежал легкий холодок, и она опять вспомнила его рассказ про его любимую, погибшую в автокатастрофе. Перед ее глазами предстали обломки машин и удивительной глубины карие глаза на ангельски-красивом лице юной девушки. Казалось, ее взор о чем-то молил… У Лены защемило в груди от любви, жалости, счастья, от того, что она здесь, рядом Вадим… и они живы.

А в Храме «Под небом, над Землей» Пиластэл смотрел сквозь дымку пространства и времени на Лену, на летящий средь облаков самолет, а в нем на уставшего мужчину, заснувшего в полумраке салона, с бордовой тетрадью в руках, у иллюминатора. Казалось, этот туманнообразный сгусток света стал ярче. Пиластэл улыбнулся. Улыбнулся и тихо пробормотал: «Закон мудр… а миры бесконечны… у Антолы есть шанс… Они думают о ней… Она вернется».

Повесть Т.Снежиной «Антола».

© Печенкина Т.Г., 2008 г.,